ATTERGAU-BUCH 6

DROGERIE MARITSCH

GERTRUDE MEINHART- Sägewerk

GASTHOF SEIRINGER

KETTENHUBER-BAYER

*****************

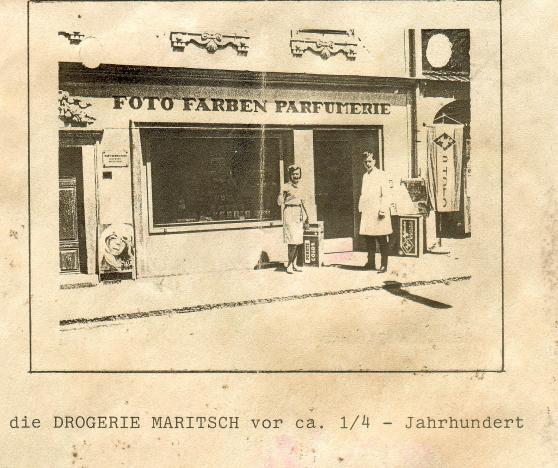

DROGERIE MARITSCH , St. Georgen

Im Magazin der Drogerie wurden auch Liköre und Rum hergestellt

Oben:

Drogerie ( ca 1950) ist genau in der Mitte der Häuserfront, mit kleinem Vordach ober der Türe

Kaufhaus Haslinger und Drogerie waren zusammen gebaut.

Als die Familie Maritsch im Jahre 1936 nach St.Georgen zog, bewohnte sie im Hintermann-Haus,

zwischen Putzhammer-Haus und Bäckerei Fischer, im oberen Markt, eine kleine Wohnung.

Die Familie Maritsch, das waren zu der Zeit Erna und Franz Maritsch, sowie die drei Söhne Robert,

Günther und Ernst.

Das Ehepaar eröffnete neben der Eisenhandlung Wimroither, gegenüber Gasthof Seiringer, eine Drogerie,

nachdem sie diese zuvor für kurze Zeit im Haus der heutigen Apotheke geführt hatten.

Alle drei Söhne wählten den Beruf des Drogisten, allerdings begann bald darauf der Zweite Weltkrieg

und Robert und Günther wurden zum Wehrdienst einberufen. Nur der jüngste, Ernst, blieb bei den Eltern.

Franz Maritsch starb in den 1940er Jahren, worauf Erna das Geschäft zunächst alleine weiter führte.

Mittlerweile hatte die Familie eine Wohnung im Pawel-Haus bezogen, das neben der Konditorei Gassner

stand.

Oben: Das vordere gelbe Haus ist das Pawel-Haus, heute Gassner

Am 10. August 1946 heiratete Robert Maritsch die aus Ostpreussen stammende Marianne, die er kennen

gelernt hatte, als sie im Krieg im Schloss Kogl für die Wehrmacht gearbeitet hatte.

Robert und auch seine Frau waren als Fotografen für viele Ansichten in Prospekten über den Attergau verantwortlich.

Dank seiner Leidenschaft zur Fotografie haben wir heute interessante alte Ansichten von St.Georgen und

Umgebung zur Verfügung, von schon lange nicht mehr existierenden Gebäuden, Straßen oder inzwischen

verbauten Landstrichen. Einige der bemerkenswerten Aufnahmen sind als Zeitdokument in diesem Buch

zu sehen.

Nach Sohn Günther kam in der jungen Familie Robert und Marianne Tochter Ulrike zur Welt.

Robert übernahm 1952, nach dem Tod der Mutter, die Drogerie und führte sie mit seiner Frau weiter.

Seine beiden Brüder machten später ebenfalls Drogerien auf, der eine in Frankenburg und der andere

in Unterach am Attersee, wo sie auch eigene Familien gründeten.

Anfang der 1960er Jahre baute Robert die ehemalige Eisenhandlung Wimroither komplett um und

gestaltete die Drogerie zu einem Selbstbedienungsgeschäft. Die alten Geschäfsträume wurden zu einem

Magazin umfunktioniert.

Das in seiner Art damals in der Region einmalige Geschäft war etwas Tolles, denn bis dahin waren

Geschäfte, besonders aber Drogerien dunkle, mit Kästen und Vitrinen vollgestopfte Geschäfte, in denen

es eigenartig roch.

In dieser Form gab es zu diesem Zeitpunkt erst ein-, oder zwei weitere Drogerien in ganz Österreich.

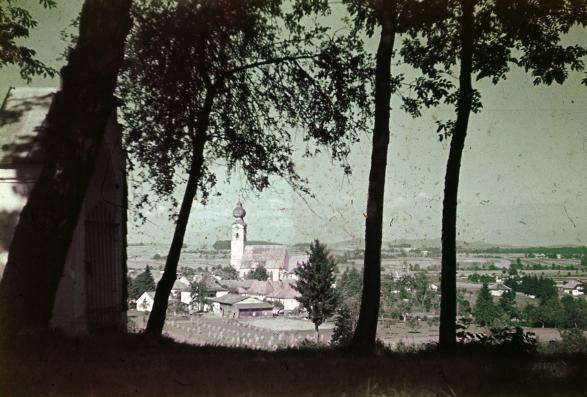

Oben: Blick vom Kalvarienberg, da war noch alles Landwirtschaftlich genutzt, heute ist es verbaut

Im Magazin fanden nun die Produktion und das Abpacken der Waren statt. Hier wurde alles eingesackt,

eingefüllt oder frisch hergestellt, wie der berühmte Inländer-Rum, Liköre, Fleckenwasser, die dann im

neuen Geschäft verkauft wurden.

Der Rum. Gips + andere Pulver Terpentin, Nitroverdünnung Tees

Lösungsmittel in Flaschen, Gips, Kaolin oder Federweiss in Säcke abzufüllen, war die Arbeit der Lehrlinge.

Die flüssigen Lösungsmittel wurden per Schlauch mit dem Mund aus den großen Aluminium Fässern angesogen,

den man dann rasch in das Abfüllgefäß steckte. So mancher Schluck Terpentin oder Nitroverdünnung

landete dabei im Mund des Lehrlings.

Viele Artikel, die man heute kaum noch kennt, wurden in der Drogerie angeboten. Da gab es Wasserglas,

ein dickflüssiges, klares Mittel zur Aufbewahrung der Eier oder zum Abdichten von schadhaften Keramikgefäßen.

Literweise konnte man Salz-, oder Schwefelsäure und Wasserstoffsuperoxid kaufen. Hitzgeist für Tiere und

Baldrian für die Menschen, Salmiakgeist zum Fleckenputzen und Alaun zum Blutstillen.

Steinharter Traubenzucker lagerte in großen gelblichen Brocken im Magazin. Kaufte jemand davon, wurden die Stücke

mit einer Art Hacke herunter geschlagen.

Die Bauern brauchten Saupech zum Entfernen der Borsten von der Haut der abgestochenen Schweine. Kanauberwachs

bekam man zum Imprägnieren von Ledersachen. DDT-Pulver wurde als Mittel gegen Läuse am Kopf oder sonstiges

Ungeziefer verkauft. Der stark nach Fisch riechende Viehlebertran wurde bereits im Voraus abgefüllten Flaschen

angeboten, wie auch das Leinölfirnis für die damals noch sehr gebräuchlichen Ölfarben, die man wie heute als Lacke

verwendete.

Mineralwässer, die unangenehm nach Schwefel rochen, aber gesund waren, bekam man ebenfalls.

Natürlich auch die besonders gut duftenden Seifen, sowie Badedas, ein Extrakt zum Schaumbaden.

Oben:

Frau Maritsch mit Lehrling vor dem Geschäft, Anfang der 60er Jahre

Als Deodorant erhielt man den Bac-, oder Rexona Stift, zur Rasur Pitralon und Rasierseife. Ihren Haaren

gönnten die Herren Brillantine, die nach Veilchen oder Maiglöckchen roch, während modernere Männer schon

Fit-, oder Wellaform Haarcreme verwendeten.

Die Damen bevorzugten das Eau de Cologne 4711 oder Chat Noir, für die Hände und alles andere die

beliebte Nivea Creme, die man auch als Sonnecreme benützte und Kaloderma Gelee.

Im Frühling herrschte immer Saison für Lacke, Wandfarben und Gips, da wurden von den Hausbesitzern

gewöhnlich die Holzfußböden gebeizt und die Wände geweißelt oder gekalkt. Anschließend rollte man

über die geweisste Wand (musste nicht immer weiß sein, es nannte sich so), mit Gummiwalzen und anderer

Farbe Muster an die Wand. Tapeten kannte man kaum.

Farben und Lacke- vorwiegend von der Firma Tiger aus Wels - konnte man während der 1960er Jahre fast

ausschließlich in Drogerien kaufen, es gar keine

Baumärkte oder spezielle Farbhandlungen. Der Drogist war unter anderem geschult im Farbenverkauf, Farbaufbau bei Metall,

wusste woraus sie bestanden und wozu man sie verwendete.

Es gab den Begriff "Giftmischer" für den Drogisten, denn viele von den damals angebotenen Artikeln (auch Farben)

sind heute den Apotheken vorbehalten und werden nur bedingt verkauft.

Wie Minium, das orange-rote Pulver, dass als Rostschutzmittel verwendet wurde, jedoch auch zur Abwehr von

Mäusen bei Blumenzwiebeln, indem man die darin wälzte. Minium ist Bleioxid und giftig, heute unveorstellbar,

dass man es so einfach kaufen könnte.

Auch Quecksilber gab es, lustig anzusehen in der kleinen Phiole, wenn es hin und her schwappte. Gedanken um

Nachwirkungen der giftigen Substanzen machte sich keiner, sie waren einfach Teil des Berufs.

Man hatte seine Jause inmitten dieser schädlichen Dinge eingenommen und hat es überlebt, wie man an mir sehen kann.

Durch den stark zunehmeneden Fremdenverkehr in St.Georgen blühte auch das Geschäft mit dem Rum, man nannte

ihn "Inländerrum",

denn in Deutschland, woher die meisten Gäste kamen, war Alkohol, wie hochprozentiger Rum, sehr teuer. Man nahm ihn

als Souvenir mit, 80% und 40% hatte dieses Getränk, war sehr beliebt, die gehütete Rezeptur dafür stammte noch von

Vorfahren der Familie Maritsch. Unmengen von Rum wurde gemischt, in Flaschen gefüllt, etikettiert und verkauft.

Filme und Dias brachte man ebenfalls zur Drogerie, hier wurde alles in Fotolabore eingeschickt, später holte man sich die fertigen,

entwickelten Aufnahmen wieder ab. Auch Fotozubehör kaufte man großteils in der Drogerie, gab es ein technisches

Problem, Robert Maritsch wusste meist Rat.

Oben. Aufnahme für einen St.Georgen Prospekt, Ahbergkirche in den 60ern

Oben: Man war "noch" so stolz, an die Westautobahn angeschlossen zu sein!

Oben: unser heutiges Heimathaus, damals noch bewohnt

Oben: Blick zum Höllengebirge

Sohn Günther und seine Frau Angela stiegen Ende der1960er Jahre als Drogisten in das Geschäft der Eltern

ein und übernahmen es schließlich.

Damals begannen sich die großen Drogeiremärkte zu entwickeln, dagegen

hatte man als kleines Geschäft kaum mehr eine Chance. Viele von Drogisten gut eingeführte Artikel

übernahmen Apotheken, andere Erzeugnisse wurden nun von verschiedenen Geschäften angeboten, wie

Seifen, Waschmittel, Kindernahrung.

Die Baumärkte schossen aus dem Boden, verkaufte Farben und Lacke.

Fotoläden spezialisierten sich auf alles was mit Film und Foto zu tun hatte. Man kann sagen, der Beruf des

Drogisten verlor langsam an Bedeutung.

Die heutige Drogeriemärkte haben mit dem alten Beruf nur mehr wenig zu tun, sind allenfalls Parfümerieläden

mit allen möglichen kosmetischen Produkten, die das Personal ständig in den Regalen nachfüllt oder dafür kassiert.

Beratungen wie früher, wozu welches Kraut gut ist, oder wofür man es braucht - gibt es kaum noch, soweit

ich weiß, darf man gar keine Ratschläge mehr darüber geben.

Allerdings, Pflanzen sammeln und verwenden hat wieder eine große Wertigkeit bekommen, langsam besinnt man sich,

dass viele der Medikamente, die man heute verwendet, aus Pflanzen gewonnen werden.

Zur Abschlussprüfung zum Drogisten musste man damals ein Herbarium haben, mit gesammelten, getrockneten,

eingeklebten Heil-Pflanzen, alles mit Lateinischen Namen und mit Herkunft und Gebrauch versehen.

Ich denke, dass ist heute noch so.

Bis ins neue Jahrtausend wurde das Geschäft Maritsch beibehalten, zuletzt nicht mehr als Drogerie, sondern

als reines Fotogeschäft, geführt von Urenkel Michael. Dann wurde das Ladenlokal in der Attergaustraße komplett

aufgelassen, stand länger leer.

Das Fotoatelier Michael Maritsch hat sich danach in Palmsdorf, Gemeide Attersee, etabliert.

*********************************************

GERTRUDE MEINHART-ROSENKRANZ, SÄGEWERK

Im Weidach

Erzählt und Fotos von Frau Rosenkranz und Tochter

********************

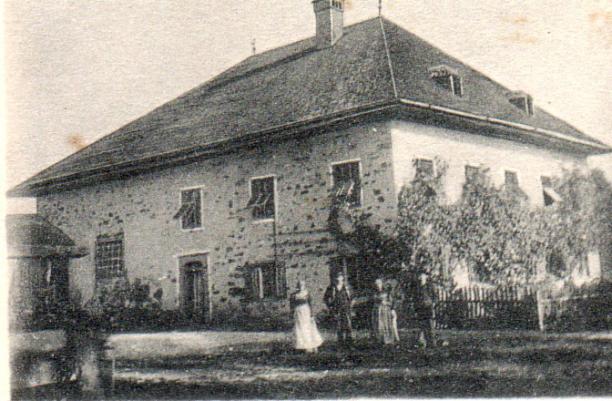

Die seit 1750, damals unter "Daniel Schock", bekannte Mühle, kam 1847 in den Besitz der Familie Meinhart.

Bei einem Brand im Jahre 1881 wurden Säge, Mühle und das Wohnhaus vernichtet. Nach dem Wiederaufbau

erwarben die damaligen Inhaber Josef und Georg Meinhart die untere sogenannte "Haklmühle" samt Säge,

Mühle und Landwirtschaft, um das das Sägewerk weiter betreiben zu können.

(Bereits zu lesen im Kapitel von Romana Handlechner)

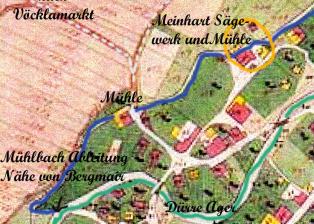

Das Sägewerk Meinhart im Weidach mit Mühlbach

Zur Anschaffung der neuen Sägeanlage reiste Georg unter anderem nach Amerika und Schweden, wo er sich

über die neuesten Modelle von Sägen informierte.

Dieser Georg Meinhart war auch drei Jahre, von 1891-1894 Bürgermeister von St. Georgen i.A.

Mittlerweile Großvater, führte er die Säge weiter, während seine Söhne im Ersten Weltkrieg waren.

Danach im Jahre 1919, übernahm Sohn Josef mit seiner Frau Maria, geborene Binder, den Betrieb des Vaters,

also das Sägewerk und die Mühle.

Der Bruder Georg führte die Getreidemühle in Lohnmalerei weiter, wie man das nannte.

Im linken Teil des Hauses war die Mühle, rechts die Wohnung

Die Firma Meinhart verwendete das in einen Werkskanal abgeleitete Wasser der Dürren Ager für ihren Betrieb.

Dieser Mühlbach zweigte ungefähr beim Haus Bergmair ab, wie auf der unteren Karte zu sehen ist.

Als Gegenleistung für das Wasserrecht musste sich die Firma um die Instandhaltung des Gerinnes und auch

um die Wehr kümmern, die bei Hochwasser öfter beschädigt wurden.

Bevor der Mühlbach zum Sägewerk floss,

betrieb er noch eine andere Mühle, die sich im heutigen Haus Ott, direkt neben der Attergaustraße, befand.

Josef Meinhart modernisierte den Sägewerksbetrieb, sodass dieser mit elektrischem Strom versorgt wurde

und fast unanhängig von der Wasserkraft war.

Denn wenn die Dürre Ager wenig Wasser führte, durfte nichts in den Werkskanal abgeleitet werden.

So konnte es passieren, dass das Sägewerk in Betrieb war, die Getreidemühle aber nicht, weil diese weiterhin

nur mit Wasserkraft arbeitete.

Das fertige Schnittholz wurde auch zwei Mal direkt vom Attersee nach Wien verflößt.

Dabei taten sich einige

Lieferanten aus dem Attergau zusammen. Sie verbanden das beladene Floß mit dicken Seilen und brachten es

selbst vom Attersee, wo Meinhart einen Liegeplatz hatte, über die Ager auf dem Wasserweg bis nach Wien.

Das Sägewerk erlebte während der schweren Rezession im Jahre 1929 die Krise so stark, dass die Firma

1930 wegen finanzieller Probleme eingestellt werden musste. Der schwarze Freitag 1929 and der Wallstreet

in New York machte sich also auch hier bemerkbar. Mit familiärer finanzieller Hilfe konnte man den Betrieb

dann doch wieder aufnehmen und weiterführen.

Der Bruder Georg hat einige Zeit später den Mühlenbereich aufgegeben, wobei auch durch Staub verursachte

gesundheitliche Probleme die Ursache waren.

Der Großvater von Gertrude Meinhart-Rosenkranz mütterlicherseits, Raimund Binder, wohnte in dem Haus schräg

gegenüber vom Gasthof Prügger-Hauser im unteren Markt, gleich neben der Dürren Ager.

In diesem Haus waren eine Trafik, ein kleines Geschäft, welches die Ehefrau führte, und eine Tischlerei unter-

gebracht, denn der Großvater war Tischler.

An der Seite des Hauses, die zum Bach wies, war eine große schöne Glasveranda angebaut, in der die damen

saßen, ihre Handarbeiten machten und zugleich einen schönen Ausblick hatten. Es waren dies Wienerinnen,

die im Sommer öfter hierher kamen.

Raimund Binder war während der schweren Zeiten des Zweiten Weltkrieges auch Bürgermeister von St.Georgen.

Seine Tochter, also die Mutter von Gertrude Meinhart-Rosenkranz, heiratete, wie schon erwähnt, 1919 Josef Meinhart.

Sie zog in das Meinhart-Haus im Weidach um, wo später Tochter Gertrude geboren wurde.

Fuhrwerke

Ab 1945 übernahm Tochter Gertrude die Säge. Es folgte ein wirtschaftlicher Aufschwung des Sägewerks, wodurch

der Umfang des Betriebes stetig erweitert wurde.

Gertrude heiratete 1952 Josef Rosenkranz und sie beide führten das wachsende Unternehmen gemeinsam weiter,

die Zahl der Mitarbeiter stieg auf 30 Personen.

Das Wohnhaus wurde renoviert, wo sich früher die Mühle befunden hatte, baute man 1967 einen Büroraum ein.

Der Mühlbach, der am Haus direkt vorbeifloss, wurde trocken gelegt, niemand benötigte mehr seine Wasserkraft.

Das Werk Meinhart Rosenkranz am Höhepunkt

Ein furchtbarer Brand zu Weihnachten 1995 vernichtete das ganze Sägewerk und führte dazu, dass der Betrieb stillgelegt

werden musste. Der Brand war so gewaltig, dass man im gesamten Markt das Bersten und Krachen des brenneden

Holzes und der Anlagen hörte!

Ich erinnere mich noch gut an diesen Tag! Wir konnten fassungslos zusehen.

Die Wohnhäuser und Nebengebäude der Familie blieben vom Brand verschont.

********************************************

G A S T H O F S E I R I N G E R - später Söllinger

***********

Erzählt und Fotos von Marianne Nagl, Tochter von Seiringer

Ds junge Ehepaar Seiringer zog 1933 aus Ampflwang nach St.Georgen.

Sie übernahmen einen desolaten Gasthof, der zuvor von verschiedenen Besitzern betrieben und wegen schlechten

Wirtschaftsverhältnissen jeweils wieder aufgegeben werden worden war. Die Gebäude waren zum Zeitpunkt ihrer Ankunft

in einem jämmerlichen Zusatnd, das Dach hatte Löcher, alles war abgewirtschaftet.

Dem jungen Paar war klar, dass viel Arbeitseinsatz nötig sein wird, das Anwesen wieder auf Vordermann zu bringen.

Einen Ansporn, das Ganze in Angriff zu nehmen, stellte das im Gasthaus vorhandene Bierdepot für die 16 Wirte im Ort

und der Umgebung dar.

Oben: Rechts im Bild der spätere Gasthof Seiringer - mit Torbogen

Im Gebäude befand sich eine kleine Kühlkammer, in der man Eisblöcke mit Ammoniak kühl hielt. Das Eis wurde in

Holzbutten, gemeinsam mit dem Bier, von der Brauerei angeliefert. Manche Wirte holten das Bier selbst vom Seiringer

ab, andere nutzten die Möglichkeit, sich die gewünschte Ware von jemanden vom Gasthaus bringen zu lassen.

Die Brauerei Zipf stellte der Familie Seiringer dafür ein Pferd und einen Wagen zur Verfügung.

Frau Seiringer lieferte Zipfer Bier!

Hinter dem Haus gab es Stallungen und Schuppen für Vieh und Geräte, denn zum Wirtshaus gehörte auch eine

Landwirtschaft mit Kühen und Schweinen. Man beschäftigte extra eine Person, die sich um all das kümmerte.

Die Grundstücke oder Futterwiesen der Familie Seiringer erstreckten sich entlang der heutigen Dr.Greil Straße von der

Familie bis fast hinauf zur Stöckl-Leitn.

Gasthof Seiringer, mit damals einem Schuhgeschäft.

An der Seite zur Hauptstraße waren in dem Gebäude außerdem Geschäftslokale eingerichtet, die an verschiedene

Geschäftsinhaber vermietet wurden. So zog auch Kurt Hawel mit seiner Eisenhandlung vom Wimroither-Haus

(nachher Drogerie), in ein Lokal der Familie Seiringer, wo das aus Ried i.I. zugezogene Ehepaar Hawel bereits eine

Wohnung im ersten Stock bezogen hatte. Als deren Tochter Gretel in den 1930er Jahren geboren wurde, bekam zum

gleichen Zeitpunkt Frau Seiringer eine Tochter, das war Marianne.

Die Mädchen wuchsen gemeinsam auf, besuchten später dieselbe Klasse und waren Freundinnen.

Während des Zweiten Weltkrieges musste Vater Adolf Seiringer an die Front, bis nach Russland.

So war seine Frau gezwungen, neben der Betreuung der mittlerweile drei Kinder, auch all das zu übernehmen, was den

Gasthof betraf. Frau Seiringer brachte nun die Bierlieferungen mit Pferd und Wagen zu den Wirten, manchmal sogar bis

nach Oberwang.

Die Tochter Marianne hatte schon als Kind alle 14 Tage mit dem Rechnungen und dem großen Kassabuch, bei den

Gaststätten die Forderungen einzukassieren. Es war damals vollkommen normal, dass Kinder daheim mitarbeiten mussten.

In der Kriegszeit stellte Frau Seiringer zur Aushilfe einige verschieden Mädchen in der Küche ein. Viele der heutigen

Wirtinnen von St.Georgen lernten auf diesem Weg bei Frau Seiringer kochen.

Nach Kriegsende war im Gasthof die Kantine der amerikanischen Soldaten - unserer Besetzer - untergebracht.

Sie wohnten auf Schloss Kogl, wurden aber in St.Georgen verpflegt. Bill hieß der Kantinenverwalter, und dieser Bill war es

auch, der Vater Seiringer beinahe nicht ins Haus gelassen hätte, als dieser aus der Gefangenschaft heimkehrte.

Zu Fuß war Adolf mit zwei anderen entlassenen Kriegsveteranen, die aus Thern stammten, viele Kilometer vom

Gefangenenlager bis nach St. Georgen gegangen.

Marianne erkannte ihren Vater nicht mehr, als er in der Nacht einfach auftauchte, von den Entbehrungen des Krieges war

sein Äußeres stark gezeichnet.

Inzwischen war die Familie Hawel mitsamt der Eisenhandlung in ein eigenes, umgebautes Haus gezogen. Das leer

gewordene Lokal beim Seiringer wurde zum Schuhgeschäft Ablinger.

Schuster Ablinger hatte davor sein Lokal im Gebäude neben dem Gemeindeamt, später gab es dann den Fotografen

Führer, worin zuletzt Göschl Franzi wohnte.

In diesen Jahren machten die Kinder aus St.Georgen Bekanntschaft mit den ersten Orangen und Bananen, mit

Schokolade und dem Chewiunggum, die ihnen die amerikanischen Soldaten schenkten. Ihr Bier bezogen die Amerikaner

jedoch immer von einer Brauerei in Bamberg, um es zu holen, fuhren sie extra mit ihrem Militärwagen nach Deutschland.

1936 war im Wimroither-Haus gegenüber vom Gasthof Seiringer von der neu zugezogenen Familie Maritsch die

Drogerie eröffnet worden.

Im Gasthof befand sich eine externe kleine Dunkelkammer der Drogerie, da im Geschäft kein Platz dafür vorhanden war.

Auch benutzte man die Toiletten des Gasthofes mit und holte Wasser von dort, denn in der Drogerie gab es weder

Wasserleitung noch Klo.

Anfang der 1950er Jahre kam langsam der Fremdenverkehr in Gang. Der Gasthof Seiringer war einer der ersten,

der Gäste aufnahm, als Komfort gab es bereits ein Waschbecken in den Zimmern! Mehr hatte man zu dieser Zeit

nirgends zu bieten.

Adolf Seiringer lockte die allerersten Busse mit Touristen nach St.Georgen.

Außerdem wohnten fast alle im Ort beschäftigten Lehrerinnen odder Kindergärtnerinnen in diesem Gasthof.

Als dann Ende der 1950er Jahre die Autobahn gebaut wurde, quartierten sich dort beschäftigte Arbeiter ebenfalls

im Haus ein. Auch gaben viele Bewohner St.Georgens private Zimmer zur Vermietung frei, die dann von Familie

Seiringer in Anspruch genommen und an Gäste weiter vermietet wurden.

Die Konditorfamilie Gassner lebte ebenso einige Monate während des Umbaues ihres Hauses beim Seiringer.

Tochter Marianne hatte inzwischen Franz Nagl geheiratet, er war Lehrer und Kapellmeister der Musikkapelle.

Sie zogen in das von Baumeister Lukas gebaute "Lehrerhäusl" hinter der alten Knabenvolksschule (heutiges

Haus der Kultur).

Wasser gab es dort nur bei einem Becken im Vorhaus, wo regelmäßig im Winter die Rohre einfroren. Dann musste

Marianne zum Pachler- gleich nebenan- gehen, um sich welches zu holen.

Zum Haus Pachler, der heutigen Trafik Huber, gehörte noch eine Landwirtschaft und ein Hof, von wo Marianne das

Wasser für den haushalt abpumpte.

Zum Baden ging die mittlerweile 4-köpfige Familie aber in den Gasthof der Eltern, wo es ein älteres Bad gab.

In der kleinen Küche des Lehrerhauses unterrichtete Franz Nagl die ersten Musikschüler, andere Möglichkeiten

gab es nicht. Man kann behaupten, dass Franz Nagl mit seinem Musikunterricht ein Vorreiter der heute existierenden

Musikschule war.

Es war schwierig, mit den Gegebenheiten fertig zu werden, der jungen Familie wurde viel abverlangt.

Doch trotz zweier kleiner Kinder und der Notwendigkeit für Mutter Marianne, immer wieder im Gasthaus

auszuhelfen, funktionierte es.

.

Das alte Lehrerhäusl, hinter dem Haus der Kultur stand es..

Mittlerweile war die Landwirtschaft des Gasthofes aufgelassen worden und die Grundstücke nach und nach

verkauft worden, es standen schon einige Häuser entlang der Dr.Greil-Straße. Auch das Ehepaar Nagl hatte ein

Grundstück erhalten, doch früher machte man kaum Schulden, man sparte und baute immer nur dann am Haus

weiter, wenn Geld vorhanden war.

Aufnahme müsste um 1960 gemacht worden sein, links Gassner, Haslinger, Maritsch,

rechts: Schuhgeschäft Ablinger und danach Gasthof Seiringer

In Eigenarbeit den Keller auszugraben und Mauern aufzuziehen, war die Normalität in diesen Zeiten und es

dauerte lange Jahre, bis man in sein eigenes Haus einziehen konnte.

Es gab noch ein schlimmes Unglück im Gasthof Seiringer, als genau zu Weihnachten(1964) ein Feuer ausbrach, es

aber so eisig kalt war, dass die Wasserleitungen der Feuerwehr beim Löschen der Flammen einfroren.

1966 wurde der Gasthof an Karl Söllinger veräußert, der ihn wiederum von Grund auf renovierte und umbaute.

Der Name wurde auf Attergauhof geändert.

Marianne Nagl zog sich nach dem Verkauf des Gasthofes ganz aus dem Wirtsbetrieb zurück und widmete sich

ihrer Familie.

Attergauhof um 2010

Karl Söllinger führte das Haus mit seiner Frau und Tochter bis 1999, dann erwarb Karl Söllinger junior den

Gasthof von seinem Vater. Er, seine Frau und seine Mitarbeiter haben aus dem Attergauhof inzwischen ein

Stadthotel mit Charme vom Land, gemacht.

Es werden in eigens dafür eingerichteten Räumen Seminare und Tagungen abgehalten, die hoteleigene Bar

lädt abends zum Besuch ein.

Hinter dem Hotel befindet sich ein Gatsgarten und ein großer Parkplatz.

Im Restaurant kann man sich mit regionalen oder internationalen Speisen verwöhnen lassen.

Attergauhof, hintere Seite

*****************

KETTENHUBER-BAYER

Erzählt und Fotos von Frau Kettenhuber und Adi Beyer

Einst das größte Geschäft im Ort

Aufnahme mit Conditorei Walter

Eines der größten ehemaligen Geschäft im unteren Markt (zuletzt Contra, Adeg, jetzt Spar), "Kettenhuber",

wer kannte es nicht? Ursprünglich nannte man das Geschäft mundartlich "Oareder", was von "Ei" kommt,

also "Ei-Eder" kommt, da der ehemalige besitzer Eder hieß und vorwiegend mit Eiern handelte.

Damals gehörte auch noch eine Landwirtschaft dazu, der Stadel stand lange Zeit hinter dem Geschäftsgebäude.

Zum Eierhandel wurden nach und nach auch Lebensmittel und Feinkost aufgenommen. Ungefähr 1898 wurde

das Geschäft nach Verheiratung auf den Namen Binder umbenannt.

Links Kettenhuber, rechts, Gasthof in Häupl Häusern

Die Schwestern Binder führten es bis 1936 weiter. Dann trennten sich die Schwetsren, Anna bekam ein Geschäft

in Schwanenstadt, Maria behielt das in St.Georgen. Maria Binder heiratete 1941 Karl Kettenhuber, es wurde neuerlich

eine Namensänderung vorgenommen.

Ein schweres Schicksal erlitt Schwester Anna. Sie heiratete einen Herrn Stelzhamer aus Jedlham, der nach dem

Zweiten Weltkrieg in französischer Gefangenschaft sein Leben lassen musste: er verhungerte.

"Oareder"

Das Ehepaar Kettenhuber arbeitet nun während der 1950er Jahre in jenem Geschäft, das bei Damen-,

Herren-, und Kindermode führend war. Es lief so gut, dass bald eine großzügige Erweiterung der

Geschäftsfläche notwendig wurde. 1964 begann der Umbau, nach und nach entstand in den folgenden

Jahren ein großes Kaufhaus, in dem man von Lebensmitteln über Bettwäsche und Vorhänge bis

zu Bodenbelägen und Kleidung alles bekommen konnte.

Publikumswirksame Modeschauen wurden veranstaltet, um die Bekleidung besser zu präsentieren.

Begonnen wurde im Saal des Gasthofes Mayr, nach einigen Jahren wechselte die Modeschau ins

Gasthaus Wallisch hinauf. Schließlich verlegte man die äußerst gut besuchte Veranstaltung in die

Kinoräume Mairinger. Zwei Mal im Jahr wurden die Schauen gemeinsam mit einem Friseur- sowie

einem Schuhgeschäft organisiert. Sie waren immer ein nesonderes Ereignis für die Attergauer und

der Saal war meist brechend voll. Keiner wollte sich die hübschen Mannequinns und die neuen

Modelle entgehen lassen.

Die Modetruppe machte selbst Musik und untermalte die Vorführung mit den neuesten Schlagern.

Die Schauen wurden bis in die 70er Jahre beibehalten.

Wo sich der Wohnraum und Eingang des Geschäftes befanden, schuf man 1970 einen überdachten

Durchgang, eine Passage. Das Geschäft wurde nach hinten versetzt, die Passage hatte Glasfronten

an der Straßenseite und einen großzügigen Eingangsbereich.

Im Jahr 1972 übergab Maria Kettenhuber ihrer Adoptivtochter, Maria Bayer, geborene Stelzhamer

und Tochter von Anna aus Schwanenstadt, das Geschäft.

Man hatte vor, den gesamten Komplex in ein modernes Einkaufszentrum umzugestalten, mit dem

sich Familie Bayer zukünftig auf gewisse Waren spezialisieren wollte. Dazu war es notwendig und

vorgeschrieben, eine gewisse Anzahl von Parkplätzen bereit zu stellen, weshalb ein angrenzendes

Grundstück dazu gekauft wurde. Bis zum geplanten Umbau stellte man den neu gekauften Grund

der Gemeinde als Kinderspielplatz zur Verfügung.

Frau Bayer hatte 7 Gewerbescheine und durfte daher vielfäligste Waren verkaufen, was besonders

einem neuen Geschäftsmann, der zusätzlich auch im Amt tätig war, ein Dorn im Auge.

Aus diesem Grund zogen sich die Verhandlungen bezüglich des Umbaues endlos hin, über lange Zeit

kam es zu keiner Bewilligung, man verlangte Auskunft über alles Mögliche.

Gutachten folgte auf Gutachten (zum Beispiel über die Lärmbelästigung wegen Molkereiautos), die alle

Familie Bayer auf eigene Kosten erstellen lassen musste.

Auch ein Modell desgeplanten Komplexes wurde gefordert.

Nachdem alle Bemühungen um den notwendig gewordenen Umbau im Sande verlaufen waren, konnte

Familie Bayer das Geschäft nicht mehr halten. Der Konkurs musste angemeldet werden.

Dem anderen Herrn, der dagegen war, brachte das alles auch kein Glück, er verstarb relativ früh.

Es folgte ein neuer Besitzer, der ebenfalls einen Umbau anmeldete, und zwar genau so, wie er vorher von

der Familie Bayer geplant worden war. Seltsamerweise bekam er die Umbaugenehmigung sofort und

ohne Probleme.

Allerdings ging nach ein paar Jahren das Geschäft an eine große Handelskette, die im Jahr 2009 den

Supermarkt schloss.

Zuletzt erwarb Firma Spar das Gebäude, baute es zu einem attraktiven Einkaufsmarkt um, der im

Dezember 2010 eröffnet wurde.

Der Wohnort der Familie Bayer ist nun in der Raiffeisengasse Nr.5. Das kleine Häuschen, welches

gegen 1876 erbaut worden ist (zumindest ist dieses Jahr auf einem Balken unter dem Dach vermerkt),

hat eine interessante Geschichte.

Es gehörte um 1879 einer Katharina Pichler, 1895 besaßen es je zur Hälfte Rosi Walter und Katharina

Pichler. Um diese Zeit war eine Konditorei (Walter) und Wachszieherei im Haus (Bild zu Beginn der

Geschichte, ganz rechts - Conditorei Walter)

Vor dem Gebäude war eine Glasveranda, heute würde man Wintergarten dazu sagen.

Bayer-Haus, von Raiffeisengasse

Pfarrer Schlipfinger, der im Ort seinen Ruhestand genoss, spazierte öfter an diesem Haus vorbei.

Er erzählte Frau Bayer, dass er sich schon als Kind gerne in der Nähe des Hauses aufgehalten habe,

weil es dort wegen der Feinbäckerein so gut gerochen hatte. Wenn sie als Buben besonders brav waren,

hätten sie von der Besitzerin der Konditorei einen Lebkuchen geschenkt bekommen.

Das Bayer-Haus, oben beim Giebel, die Madonna von Jakitsch

Im Jahr 1929 kam das Gebäude an Karoline Nini, die mit Pfarrer Ablinger verwandt war, der auch im Hause

gelebt haben könnte. Man nannte die Nichte nämlich immer die "Pfarrer Lini".

Wie die Gräfin Kottulinsky vom Schloss Kogl, schätzte auch Pfarrer Ablinger den im Ort lebenden Künstler

Richard Jakitsch. Was die Gräfin nicht schätzte, war Jakitsch`s lockerer Umgang mit Alkohol und Geld, oft saß

er in Wirtshäusern und gab dort mit Freunden alles aus, was er besaß.

Ein Marterl von Jakitsch, in der Kogler Hoad

Links: Madonna von der Hoad, Rechts: gegengleiche Madonna, am Haus Raiffeisengasse

Sie versuchte immer wieder vergeblich, ihn davon abzuhalten. Aber jener Pfarrer Ablinger soll es

geschafft haben- wie er es gemacht hat, man weiß es nicht.

Als Dank dafür fertigte Jakitsch eine Madonna an, die bis auf einige kleine Details fast ein Gegenstück

zu der Figur bildet, die bereits in der Kogler Hoad steht. Diese zweite Madonna mit Kind ist unter dem

Giebel des Hauses angebracht, sie ist von der Straße aus zu sehen und hat bis heute kein Bisschen von

ihrer Qualität eingebüsst. Man kann sie bloß in ihrer stillen Schönheit ehrfürchtig bewundern.

Jakitsch-Haus vor dem Abriss

Jakitsch wohnte gleich in der Nachbarschaft, sein kleines Haus lag hinter dem Friedhof. Das Gebäude

gehörte der Familie Mayr-Melnhof, nach Jakitsch, der am 30.Dezember 1931 starb, wurde es noch von

anderen Personen bewohnt.

Nach einem Brand vor etlichen Jahren, riss man das Gebäude ab. Heute erinnert an den großen Künstler

neben seinen Werken auch die "Jakitschgasse", die vom Friedhof herunter führt.

Die "Pfarrer-Lini" wohnte 35 Jahre in dem kleinen Gebäude Raiffeisengasse Nr.5.

Dr. Weidinger, ein Arzt aus St.Georgen, lebte ebenfalls hier und hatte seine Praxis eine Zeit lang in diesem Haus.

1964 verkaufte Karoline Nini das Bauwerk schließlich an Frau Kettenhuber, die es wiederum an zwei ihrer Enkel,

Wolfgang und und Peter Bayer, vermachte.

Die Adoptivtochter Maria wurde dabei übergangen. Im gleichen Zug wurden Baugründe an die zwei Enkel vererbt.

Die Brüder einigten sich später darauf, dass Wolfgang das Haus und Peter die Gründe erhielt.

Im Haus lebten nun die Eltern Adi und Maria Bayer, der Sohn Wolfgang und einige Haustiere.

Familie Bayer versucht, das Haus äußerlich wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, leider

fanden sich (bisher) keine Fotos darüber, wie das ehemalige Gebäude mit der Glasveranda ausgesehen hat.

Maria Bayer ist hochbetagt vor einiger Zeit gestorben.

Weiter mit: